Содержание

Аневризма — патологическое выпячивание на стенках сосуда, образующее мешочек или выглядящее как равномерное расширение трубки. В таком выпячивании могут образовываться сгустки крови, а при повышении артериального давления стенка новообразования способна расслоиться и прорваться. В 38% случаев (статистика ВОЗ) разрыв аорты приводит к мгновенной гибели больного, а в остальных случаях приводит к инвалидности. Наиболее опасной в этом плане считается аневризма головного мозга — она протекает практически бессимптомно до достижения критических размеров. Вылечить заболевание можно только хирургическим методом.

Что такое аневризма сосудов головного мозга?

- Внутреннего слоя из выстилающего эпителия — интимы.

- Среднего слоя, состоящего из мышц и плотной «сетки» из упругих волокон.

- Наружного слоя из соединительной ткани — адвентиция.

Аневризма — это выпячивание стенки в одну сторону, то есть локальное растяжение, напоминающее «грыжу» на колесе.

Говоря о патологии, локализованной в головном мозге, специалисты подразумевают выпячивание, расположенное на любом из сосудов внутри черепной коробки, а не только тех, которые питают именно головной мозг.

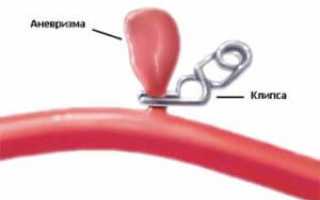

Аневризма состоит из шейки, тела и купола. Шейка — самая узкая часть новообразования, расположена в нижней и верхней его части, состоит из трех слоев. Куполом аневризмы называют самую широкую ее часть, которая состоит только из интимы. Именно в этом месте происходит разрыв сосуда. Тело аневризмы занимает промежуточное положение между куполом и шейкой, и состоит из двух слоев: интимы и разреженных волокон адвентиция.

По статистике всемирной организации здравоохранения наличие признаков аневризмы головного мозга наблюдается у 5% всего населения Земли, при этом больше 80% больных с подтвержденным диагнозом — люди старше 50 лет. Заболевание крайне редко выявляется у детей (меньше 0,1% от всех случаев). Патологии более подвержены женщины.

Причины

Несмотря на развитие медицинских технологий ученым до сих пор не удалось установить все причины возникновения аневризм и установить достоверно — передается ли патология по наследству и каковы такие риски. Среди уже установленных источников патологии числится несколько десятков, а то и сотен заболеваний, врожденных аномалий и приобретенных дефектов. Условно причины появления недуга можно разделить на две группы:

- Естественные — возникшие по причине врожденных дефектов сосуда, предрасположенности сосудистых стенок к растяжению из-за низкого содержания соединительных и коллагеновых тканей, разрушения стенок сосудов аутоиммунного характера. Именно по этим причинам формируется врожденная аневризма, а также возникают растяжения сосудов без значительных внешних воздействий.

- Искусственные или приобретенные — возникшие по причине внешних воздействий на организм. В эту группу входят аневризмы, возникшие как осложнение инфекций, травм, хирургических вмешательств, гормональных сбоев и т. д. По статистике у женщин спусковым механизмом заболевания чаще служат эндокринные и гормональные заболевания, а у мужчин — травмы, атеросклеротические изменения и последствия вредных привычек.

У некоторых пациентов с таким диагнозом имеет место совмещение естественных и искусственных причин: длительное существование неотягченной аневризмы мозга без разрыва стенок стремительно форсируется при травме головы, пережитом стрессе или после инфекции.

Виды аневризм и их симптомы

Официальная классификация аневризм различает несколько форм и типов новообразований, которые отличаются по форме, размерам и локализации. В зависимости от формы выпячивания различают:

- веретенообразную аневризму артерий — выпячивание равномерно распространяется в боковых направлениях, из-за чего артерия в месте ее расположения напоминает веретено;

- мешотчатую аневризму артерий головного мозга — самый распространенный тип выпячивания, который выглядит как округлый мешочек, соединенный с просветом сосуда небольшим отверстием;

- боковую аневризму артерии — которая по форме напоминает веретенообразную, но распространяется только на одну сторону сосуда.

В зависимости от размеров выпячивания различают:

- милиарные новообразования, размер которых не превышает 3 мм;

- малые выпячивания диаметром до 10 мм;

- средние выпячивания диаметром до 15 мм;

- крупные, имеющие размер в любой из плоскостей от 16 до 25 мм;

- гигантские с диаметром больше 25 мм.

По симптомам аневризмы головного мозга делятся на бессимптомные (скрыто протекающие) или сопровождающиеся явной симптоматикой. Их клинические проявления в первую очередь зависят от размеров выпячиваний: чем они крупнее, тем более выраженное влияние они оказывают на окружающие ткани. Например, симптомы аневризмы милиарного, малого и среднего размера отсутствуют или настолько слабы, что не вызывают подозрений у больного.

Активно растущие аневризмы давят на соседние сосуды и на ткани, из-за чего возникает ряд специфических симптомов, указывающих на нарушение кровоснабжения различных отделов головного мозга:

- головные боли и мигрени;

- нарушения зрения — постепенное необратимое снижение остроты зрения, преходящая слепота, одностороннее расширение зрачка, неспособность сфокусировать взгляд;

- отечность лица, не связанная с патологиями почек;

- нарушения слуха — равномерный гул, усиливающаяся глухота;

- вестибулярные нарушения — головокружение, укачивание в транспорте, потеря ориентации в пространстве;

- односторонний паралич лицевых мышц, онемение участков кожи на голове;

- речевые дефекты, которые появляются и исчезают спорадически или имеют тенденцию к постепенному усилению.

Интенсивность того, как будет проявляться аневризма сосудов головного мозга, зависит от размера новообразования. Чем оно больше, тем чаще и ярче выраженными бывают клинические признаки.

При наступлении катастрофы — разрыве стенки аневризмы или апоплексическом ударе — возникают схожие с инсультом головного мозга симптомы:

- резкая, невероятно сильная, нестерпимая головная боль;

- помутнение сознания, но без впадения в кому, полная потеря ориентации в пространстве;

- утрата контроля над двигательной активностью конечностей;

- потеря контроля над процессом мочеиспускания и дефекации;

- отсутствие адекватной реакции на внешние раздражители.

Отличительная особенность разрыва аневризмы в том, что пациент все время фактически остается в сознании, чувствует боль, может видеть и слышать происходящее вокруг.

Методы диагностики

Современная медицина располагает разнообразными методами диагностики аневризм сосудов головного мозга. Из-за специфики этой части тела наиболее информативными считаются лучевые методики:

- ангиография сосудов головы — рентгенография с контрастным веществом, «подсвечивающим» сосуды и позволяющим оценить состояние сосудов, скорость кровотока в них, наличие препятствий для кровотока в виде тромбов и атеросклеротических бляшек;

- компьютерная томография головного мозга с контрастированием, которая схожа с ангиографией, но дает более четкую картинку благодаря послойным изображениям;

- МРТ аневризмы головного мозга — методика, позволяющая четко визуализировать все структуры головного мозга, включая сосуды, считается наиболее точным методом диагностики аневризм.

Противопоказания

Специалисты считают, что при аневризме головного мозга можно обойтись наблюдением и консервативными мерами, но только при условии, что выпячивание развивается медленно или находится в стабильном состоянии. Чтобы не спровоцировать обострения симптомов и предотвратить разрыв, врачи обращают внимание на противопоказания, о которых нужно знать каждому пациенту с таким диагнозом. Ими являются:

- прием алкоголя, курение и другие вредные привычки;

- недостаточно качественный и продолжительный отдых;

- физическая активность при повышенной температуре внешней среды;

- поднятие тяжестей, бег и другие интенсивные нагрузки;

- присутствие в рационе животных жиров и недостаток Омега-3 и Омега-6.

При случайном выявлении аневризмы пациенту необходимо регулярно проходить обследования и на постоянной основе принимать назначенные врачом препараты.

Лечение

Единственный способ вылечить аневризму сосудов головного мозга навсегда — хирургическая операция. Современная сосудистая хирургия использует щадящие методики, позволяющие максимально сохранить анатомию артериальной сети головы, чтобы после операции сохранились когнитивные и физические способности.

Если аневризма обнаружена на ранней стадии, врач может настоять на пассивном наблюдении за поведением патологии и использовании медикаментозной поддерживающей терапии для уменьшения риска осложнений.

К хирургическому вмешательству обращаются, если новообразование имеет средние и более крупные размеры, а также при их быстром увеличении. В современных условиях давно не делают радикальное удаление аневризмы. Этот метод высокотравматичный и чреват многими осложнениями. Менее опасными и являются методы эндоваскулярной хирургии аневризм артерий головного мозга.

- Стентирование пораженного сосуда. В его просвет вводится каркасный имплантат, который изолирует полость аневризмы и не дает стенкам сосуда сомкнуться. Стент вводят через небольшой прокол в области бедра или подмышечной впадины через бедренную или аксилярную(подмышечную) артерии соответственно. С помощью длинного тонкого катетера имплантат продвигают в область патологического сосуда и устанавливают таким образом, чтобы его стенки полностью закрыли аневризму. Далее его фиксируют микроспиралями, катетер медленно извлекают, на прокол накладывают швы и повязку. Продолжительность стентирования в среднем составляет 90 минут.

- Эмболизация пораженной артерии. Под эмболизацией аневризмы сосудов головного мозга понимают контролируемую закупорку пораженного сосуда специальным препаратом, заполняющим просвет артерии и исключающим ее из кровеносного русла. Ход операции практически тот же, как при стентировании с той разницей, что вместо стента через катетер подают раствор, который при контакте с кровью превращается в нерастворимую пену. Чтобы отследить, насколько качественно перекрыто русло, в артерию через тот же катетер подается контрастный раствор, который помогает врачу с помощью томографа отслеживать функциональность сосуда в режиме онлайн. Продолжается такая процедура не больше получаса.

Независимо от вида проведенной операции, после нее пациент минимум сутки остается под наблюдением врача. В ранний послеоперационный период ему назначают ноотропы для поддержания активности нервных клеток, диуретики, антибиотики для профилактики инфекций, физиотерапию и массаж для восстановления кровотока. В течение года им запрещается поднимать предметы весом больше 3 кг, находиться на солнце дольше 15 минут, подвергаться эмоциональным стрессам.

Осложнения

Самое тяжелое осложнение, которым заканчивается аневризма головного мозга — разрыв выпячивания с интенсивным кровотечением. Вытекшая из сосуда жидкость создает дополнительное давление на головной мозг, в результате чего часть нейронов погибает, наступают тяжелые последствия:

- некроз головного мозга;

- геморрагический инсульт;

- гидроцефалия;

- отек мозга;

- эпилепсия;

- ишемия обширных участков головного мозга;

- необратимые нарушения зрения, слуха, речи.

По статистике после разрыва в течение первых суток погибает не меньше 50% пациентов. Остальные, за исключением 5%, которым повезло в течение нескольких минут после разрыва аневризмы сосудов головного мозга попасть на стол нейрохирурга, теряют трудоспособность и способность обслуживать себя. Пятилетняя выживаемость у пациентов после катастрофы мозга составляет всего 5-7%.

Профилактика

Единственная мера профилактики аневризмы и ее последствий — своевременное выявление и удаление сосудистого дефекта. Если для этого нет прямых показаний — выпячивание не прогрессирует, не сопровождается симптоматикой — врачи рекомендуют стандартные меры для поддержания здоровья сосудов:

- регулярный контроль АД и систематическое обследование церебральных артерий на МРТ или рентгене;

- отказ от вредных привычек — алкоголизма, курения, употребления наркотиков;

- умеренные физические нагрузки и качественный отдых и сон;

Видео: «Аневризма мозга»

Частые вопросы

Какие симптомы могут свидетельствовать о наличии аневризмы сосудов головного мозга?

Симптомы аневризмы сосудов головного мозга могут включать в себя головные боли, изменения зрения, слабость либо онемение в одной части тела, а также судороги и изменения в поведении.

Как происходит диагностика аневризмы сосудов головного мозга?

Для диагностики аневризмы сосудов головного мозга могут использоваться методы, такие как ангиография, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная ангиография (МРА).

Каковы методы лечения аневризмы сосудов головного мозга?

Лечение аневризмы сосудов головного мозга может включать в себя хирургическое вмешательство для удаления аневризмы, эндоваскулярную процедуру (например, эмболизацию) или наблюдение без лечения в случае небольших и незначительных аневризм.

Полезные советы

РЕКОМЕНДАЦИЯ №1

Обратите внимание на симптомы аневризмы сосудов головного мозга, такие как головная боль, двоение в глазах, резкое или сильное головокружение, а также необъяснимые изменения в зрении. При появлении подобных признаков обязательно обратитесь к врачу для проведения диагностики.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №2

При подозрении на аневризму сосудов головного мозга, сделайте компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. Эти методы позволяют выявить аневризму и оценить ее размер, форму и расположение.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №3

После диагностики обсудите с врачом возможные методы лечения аневризмы сосудов головного мозга, такие как хирургическое вмешательство, эндоваскулярное лечение или наблюдение без лечения в зависимости от размера и расположения аневризмы, а также общего состояния пациента.